こんにちは。愛知県豊橋市にある三宅歯科医院です。

子どもの歯並びが気になり、できるだけ負担の少ない方法で矯正を始めたいと考える保護者の方にとって、床矯正は魅力的な選択肢の一つです。取り外しが可能な装置を使用して、成長に合わせて顎の発育を促すことができる床矯正は、小児矯正のなかでも人気のある治療法です。

一方で「思ったような効果が出なかった」「逆に噛み合わせが悪くなった」といった、いわゆる失敗の声があるのも事実です。

この記事では、床矯正の基本的な仕組みから、起こり得る失敗の具体例、そしてそれを未然に防ぐためのポイントについて解説します。これから矯正治療を始める方が後悔しないために、ぜひ参考にしてください。

目次

床矯正とは

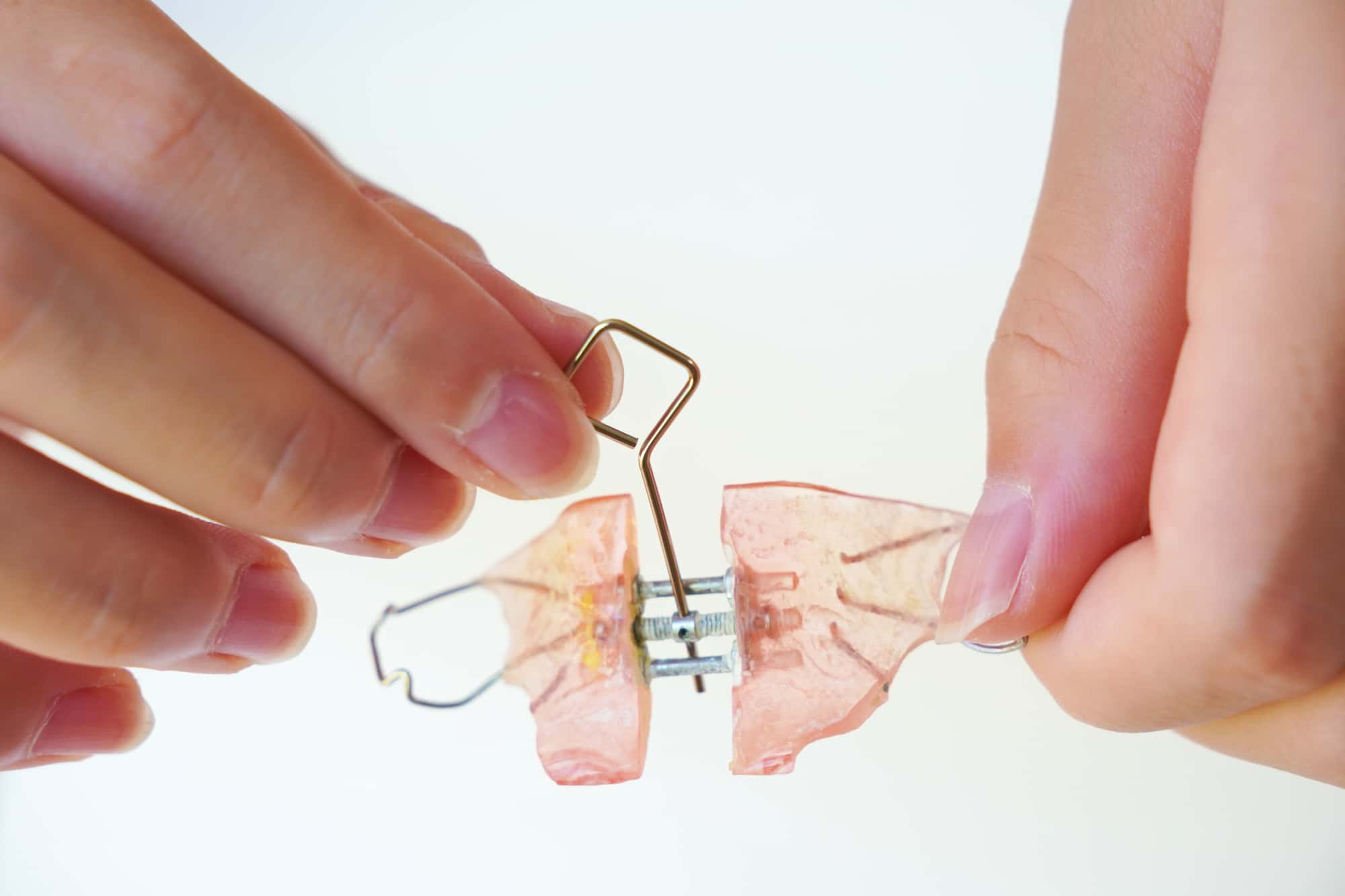

床矯正とは、主に6歳から12歳くらいの成長期の子どもを対象に行われる矯正治療の一種です。

取り外し可能な装置を使用して、顎の幅を拡大し、永久歯がきれいに並ぶスペースを確保することを目的としています。ネジを定期的に調整することで、顎の骨に少しずつ力を加え、自然な形で歯列の成長を導いていく治療方法です。

固定式の装置を使用した治療法とは異なり、装置を自分で着脱できる点が大きな特徴で、日常生活への影響が少ないとされています。また、早期に介入することで、将来的な抜歯のリスクを低減したり、本格的な矯正の必要性を軽減したりすることが期待できます。

では次に、床矯正の具体的なメリットとデメリットを見ていきましょう。

床矯正のメリット

床矯正には、成長期の子どもにとって多くのメリットがあります。まず、装置の取り外しが可能な点が挙げられます。そのため、口腔内の清掃がしやすく、虫歯や歯周病のリスクを低減できます。

また、成長に合わせた自然な顎の幅の拡大ができる点も特徴です。子どもの顎はまだ柔らかく発育中であるため、床装置で適切に誘導することで、永久歯が正しく並ぶためのスペースを無理なく確保できます。これにより、抜歯を避けられるケースも少なくありません。

床矯正のデメリット

一方で、床矯正にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。

まず、患者さんの協力度に治療成果が大きく左右されるという点です。床装置は1日12〜14時間以上の装着が推奨されていますが、子どもが嫌がったり忘れたりすると、十分な効果が得られません。保護者の方のサポートと継続的なモチベーション管理が欠かせません。

また、細かい歯の動きには不向きという側面もあります。床矯正は顎の幅の拡大には有効ですが、歯列全体の精密な並びを整えるには限界があります。そのため、症状によっては床矯正だけでは不十分で、のちにワイヤー矯正などとの併用が必要になることもあります。

床矯正を検討する際は、これらのデメリットも十分に理解したうえで、適切な判断を下すことが重要です。

床矯正は失敗することがある?

床矯正は正しく行えば効果的な治療法ですが、条件がそろわなかったり、管理が不十分だったりすると、思うような結果が得られないことがあります。ここでは、床矯正の失敗例について解説します。

歯が後戻りを起こした

矯正治療で一度整えた歯並びが、時間の経過とともに元の位置に戻ってしまうことがあります。これを後戻りと呼び、床矯正でもよく見られる現象の一つです。

後戻りの原因のひとつに、歯列に悪影響を及ぼす口腔習癖(指しゃぶりや舌の癖など)が残っていることがあります。また、子どもの成長に伴って顎の形が変化し、歯が自然に動くこともあるでしょう。矯正後も安定した歯並びを保つためには、保定期間中の管理が非常に重要です。

理想的な歯並びにならなかった

床矯正を行ったにもかかわらず「思っていたほどきれいな歯並びにならなかった」と感じるケースも少なくありません。

床矯正は顎の幅を広げて、歯が正しい位置に並ぶように促す治療です。歯に力を加えて整える治療ではないため、症状によっては理想的な仕上がりにならないこともあります。事前に治療の限界を理解し、必要に応じてほかの矯正方法との併用を検討することが大切です。

噛み合わせが悪くなった

床矯正で顎の幅を広げた結果、上下の歯の噛み合わせが悪くなることもあります。これは、片側だけが大きく広がったり、上下のバランスが崩れたりすることで生じる問題です。

噛み合わせの不調和が続くと、咀嚼に支障をきたしたり、顎関節に負担がかかって痛みが生じたりする可能性もあります。特に成長期は顎の発達に影響を与えやすいため、慎重な設計と定期的な調整が求められます。

虫歯や歯周病になった

床矯正の装置は取り外しができるため、衛生的に使いやすいと思われがちですが、実はその分、日々のケアがとても重要です。

装置の清掃を怠ったり、歯磨きが不十分だったりすると、すぐにプラークがたまり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。特にネジの部分や細かい隙間には汚れが残りやすく、気づかないうちに細菌の温床になっていることも少なくありません。

毎日の丁寧な手入れと、装置を清潔に保つ意識が、健康な口腔環境を守るうえで欠かせません。

治療期間が長引いた

装置の装着時間が不十分だったり、通院を怠ったりすると、予定していた治療期間よりも長くかかることがあります。とくに子ども自身の協力が不可欠な治療であるため、装置の使用を嫌がったり、生活習慣のなかで忘れがちになったりすることが、進行の妨げになることがあります。

モチベーションの維持と、保護者の方による日々のサポートが、スムーズな治療のためには欠かせません。

床矯正の失敗を防ぐためには

床矯正によるトラブルや満足できない結果を避けるためには、事前の準備と治療中の適切な対応が不可欠です。ここでは、失敗を防ぐために大切なことについて解説します。

信頼できる歯科医院を選ぶ

床矯正の成否を大きく左右するのが、担当する歯科医師の知識と経験です。床矯正は顎の発育に関わる繊細な治療であり、お子さん一人ひとりの成長や歯列の状態に応じた正確な診断と設計が求められます。そのため、床矯正に実績のある歯科医院を選ぶことが重要です。

歯科医院のホームページなどで実際の症例を確認したり、初回相談時に不明点を質問したりすることも大切です。

適切なタイミングで治療を開始する

床矯正の効果を最大限に引き出すには、治療を始める時期が非常に重要です。床矯正の適応年齢は、乳歯と永久歯が混在する6歳から12歳頃とされており、この時期は顎の骨が柔らかく、成長を促しやすい状態です。

逆に顎の成長が終わってしまうと、床矯正では十分な効果が出にくくなる場合があります。歯並びに不安を感じたら早めに歯科医院を受診し、矯正の必要性や開始時期について相談することが、失敗を防ぐための大切なポイントです。

装置の装着時間を守る

床矯正は、毎日一定時間装置を装着することではじめて効果が現れる治療です。一般的には、1日12〜14時間以上の装着が推奨されています。装着時間が短かったり、日によってバラつきがあったりすると、計画通りに治療が進まなくなる原因になります。

お子さま自身が装着の重要性を理解できるよう、家族がサポートしながら日々の習慣として定着させることが大切です。

定期的な通院を怠らない

床矯正では、装置の調整や口腔内のチェックを定期的に行う必要があります。

定期的な通院を怠ると、歯や顎の変化に適切に対応できず、思わぬトラブルにつながる可能性があります。特に成長期の子どもは、短期間で口腔内の状態が大きく変化するため、定期的なフォローが欠かせません。

忙しいなかでも、通院スケジュールをしっかり守ることが、スムーズな治療とトラブル予防につながります。何か異常を感じた場合は、次回の予約を待たずに早めに受診しましょう。

まとめ

床矯正は、子どもの成長を活かしながら、自然なかたちで歯並びが整うように促す矯正治療の一つです。

ただし、治療の進め方や管理方法を誤ると、期待した結果が得られなかったり、かえって問題が生じたりすることもあります。

失敗を防ぐためには、信頼できる歯科医院を選び、適切な時期に治療を始めることが大切です。また、装着時間を守り、歯科医師の指示どおりに通院することで、トラブルのリスクを大きく減らすことができます。

小児矯正を検討されている方は、愛知県豊橋市にある三宅歯科医院にお気軽にご相談ください。

当院では、予防歯科とマウスピース矯正に力を入れています。虫歯・歯周病治療やホワイトニング、入れ歯治療、インプラント治療なども行っています。

当院のホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますのでご覧ください。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

お電話

お電話