こんにちは。愛知県豊橋市にある三宅歯科医院です。

受け口とは、下の歯が上の歯よりも外側に位置するように生えたり、下の顎が上の顎よりも前に出たりしている歯並びのことです。

このような不正咬合は、俗にしゃくれと表現されることもあり、お子さんが見た目にコンプレックスを抱く原因のひとつとなる可能性もあります。また、発音や咀嚼といった機能面に影響を及ぼすリスクもあるため、早めに適切な治療を受けることが大切です。

そこで今回は、子どもが受け口になる原因や放置するリスク、改善方法、治療の対象年齢、受け口の予防法などについて解説します。お子さんの歯並びについて不安に感じている保護者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

受け口とは

受け口とは、下の歯列が上の歯列よりも前に出ている状態のことを指し、専門的には反対咬合(はんたいこうごう)や下顎前突(かがくぜんとつ)とも呼ばれます。受け口は、大きく2つのタイプに分けられます。

1つ目は、歯の生え方によって生じるケースです。具体的には、上の歯が内側に向かって生えているケース・下の歯が外側に向かって生えているケースが挙げられます。

2つ目は、骨格に異常があるケースです。顎の骨は身体の成長に伴って成長していきますが、その過程で上下の顎の骨格のバランスが崩れることがあります。例えば、上顎の成長が不十分な場合や下顎が過度に成長した場合、受け口になる可能性があります。

子どもが受け口になる原因

では、なぜこのような歯並びが生じるのでしょうか。以下では、受け口になる原因について解説します。受け口になる主な原因は、大きく以下の2つに分けられます。

先天的な原因

1つ目は、先天的な原因によるものです。先天的な原因とはつまり、生まれつきのもので、遺伝による骨格や歯並びを指します。両親やそのどちらかが受け口だからといって必ずしも子に遺伝するわけではありません。

しかし、両親が受け口の場合には、お子さんも受け口になる可能性は高くなります。

後天的な原因

2つ目は、後天的な原因によるものです。後天的とは、生まれたあとに何らかの影響によって生じたものを指します。例えば、指しゃぶりや舌で歯を触ったり押したりする癖、顎を前に出す癖、爪噛みなどです。そのほか、口呼吸も歯並びが乱れる原因のひとつです。

通常、私たちの歯並びは唇を閉じることによって歯が前に出るのを防いでいます。

しかし、口をポカンと開けていることが多い場合、歯を抑える力が働かないため歯並びが崩れやすくなります。

なお、鼻炎や副鼻腔炎、アデノイド肥大などで鼻水や鼻づまりによって口呼吸が習慣化していると、歯並びに影響を及ぼすことがあります。そのため、まずはその原因を治療することが重要です。

受け口を放置することで起こりうる問題

受け口を放置すると、以下のような問題が生じることがあります。

見た目にコンプレックスを抱く

受け口の半数ほどは、2歳頃までに自然に改善するといわれています。

しかし、3歳を過ぎると自然に治ることはほとんどありません。それどころか下顎の成長に伴って、目立つようになります。特に、思春期頃から下顎が急成長します。思春期頃は見た目にコンプレックスを抱きやすい時期でもありますので、早めに対処してあげたほうがよいでしょう。

発音がしづらくなる

下顎を前に出した状態で発音をしていただくとおわかりいただけるように、下顎前突ではこもったような発音になります。特に、サ行の発音がしにくく、不明瞭になる可能性が高いでしょう。

先にも述べた通り、受け口は思春期頃に悪化しやすいため、その頃の周囲とのコミュニケーションなどに問題が生じることも考えられます。

咀嚼力が弱くなる

受け口の場合、上下の前歯が噛み合わないため、食べ物を噛む力が低下します。また、前歯で食べ物をうまく噛み切れないと、ほかの箇所で補うような咀嚼の癖がつくこともあるでしょう。

部分的に偏った噛み方をしていると、顎に負担がかかって痛みが出たり顎が疲れたりすることもあります。場合によっては、顎関節症を発症することも考えられます。

子どもの受け口の改善方法

子どもの受け口を改善する方法には、以下のような治療があります。

予防矯正

予防矯正とは、歯並びに影響を及ぼす癖や習慣を改善し、口周りの筋肉のバランスを整えることにより歯並びを改善する方法です。

受け口の予防矯正には、プレオルソやムーシールドと呼ばれる装置が用いられます。どちらもマウスピース型の装置で、食事や歯磨きの際は取り外しが可能です。装着時間は日中1時間程度と就寝中のみですので、保護者の方の目の届きやすい時間に使用できます。

プレオルソは、3歳〜10歳頃を対象とした矯正装置です。ポリウレタン製の柔らかい素材でできているため、小さなお子さんでも装着しやすいのが特徴です。

ムーシールドは、3歳〜10歳頃のお子さんを対象とした矯正装置です。基本的な使用方法はプレオルソと変わりませんが、ムーシールドはやや硬い素材でできています。装着することで、舌や口周りの筋肉のバランスを整えて、正しい噛み合わせになるように促します。

床矯正

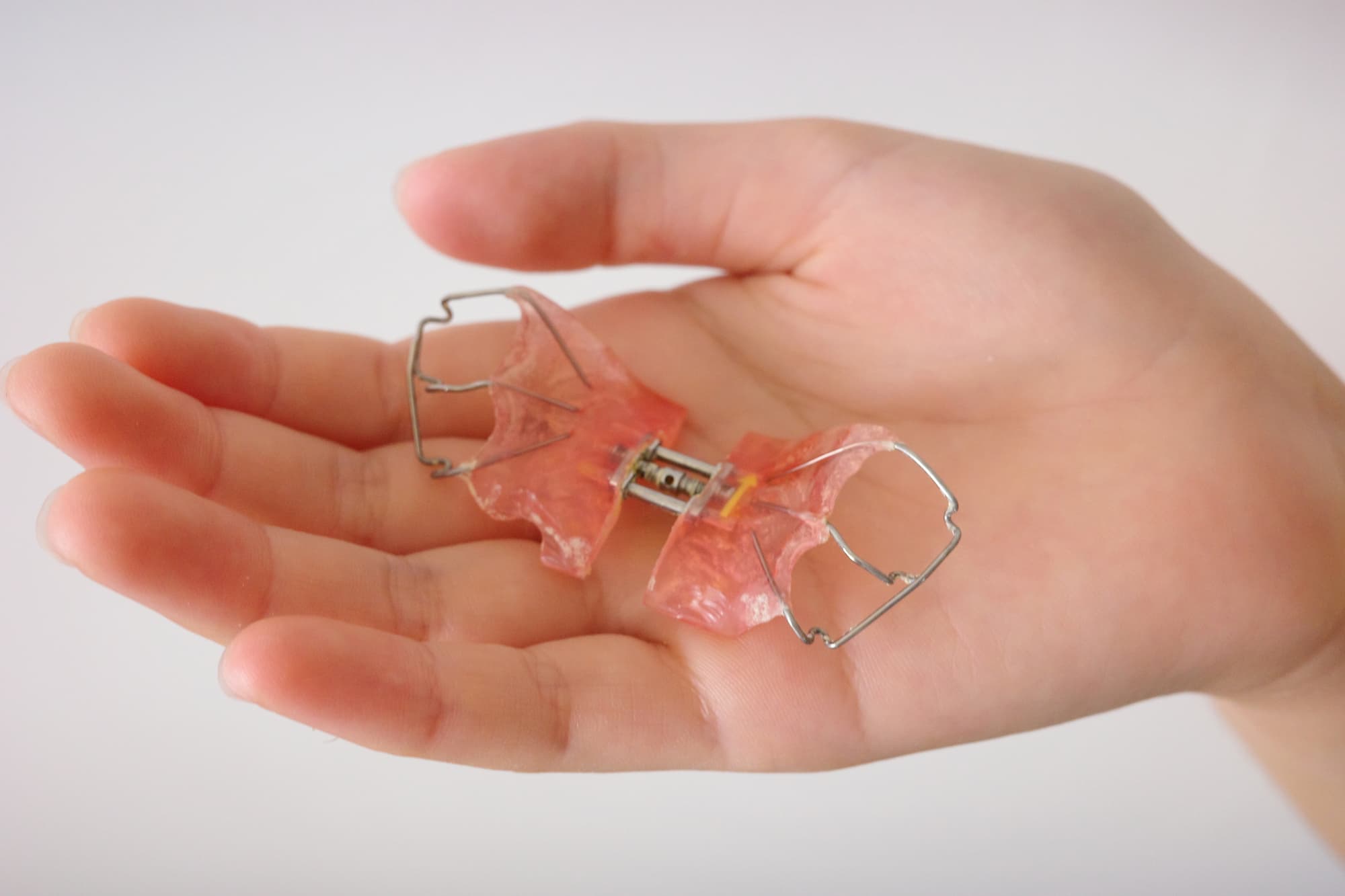

床矯正とは、上顎に装置を取り付け、上顎の幅を広げてスペースを確保する方法です。

床矯正で使用する装置は取り外しができます。装置を取り外して食事や歯磨きができるため、清潔な状態に保ちやすいです。また、顎の幅を広げることで、抜歯をせずに歯を並べるスペースを作ることができます。

一方で、大きな装置を口の中に取り付けるため、発音しづらくなる点はデメリットといえるでしょう。なお、適応年齢は永久歯が生え揃うまでの6歳~11歳頃です。

チンキャップ

チンキャップは、口の中ではなく、口の外に装着する装置です。チンキャップを装着することで、下顎の成長を抑制します。見た目のインパクトは大きいですが、装着するのは家にいるときのみです。学校などの外出時には装着する必要はありません。

インビザライン・ファースト

インビザライン・ファーストとは、透明なマウスピースを1日に20時間~22時間装着して歯並びを整える方法です。乳歯と永久歯が混在する6歳~10歳頃の子どもを対象としています。顎の幅を広げることに加え、歯を細かく調整できるのがインビザライン・ファーストの特徴です。

とはいえ、マウスピースを1日のほとんどの時間装着しなければ効果が得られないため、装置の装着時間を管理する必要があります。

受け口の矯正は何歳から?

先にも述べた通り、3歳を過ぎて受け口が自然に治ることはほとんどありません。そのため、3歳頃に受け口の兆候がみられた場合には、治療を開始することが望ましいでしょう。

一方、歯の生える向きによって生じる受け口の場合には、6歳〜8歳頃から開始しても問題ないケースもあります。いずれにしても、まずは歯科医院で詳しい検査を受けて、どのような治療が必要かを確認することが重要です。

子どもが受け口になるのを防ぐには

子どもの受け口を防ぐ方法としては、以下の2つが挙げられます。

指しゃぶりや舌癖などを改善する

先にも述べた通り、指しゃぶりや爪噛み、舌で前歯を押す癖などは、受け口の原因となります。そのため、受け口になるのを防ぐには、これらの癖を改善することが大切です。

3歳頃までの指しゃぶりは基本的に問題ないといわれていますが、4歳を過ぎても長時間指しゃぶりをしていると歯並びに影響する可能性が高くなります。ご家庭で色々試したけれど指しゃぶりがやめられないという場合には、一度歯科医院へご相談ください。

口呼吸を改善する

口呼吸もまた、悪い歯並びを引き起こす原因のひとつです。そのため、口呼吸が習慣になっている場合には、鼻呼吸に改善する必要があります。

ただし、口呼吸は、鼻炎や副鼻腔炎、アデノイド肥大などの病気が原因で引き起こされることもあります。そのため、普段から鼻の調子が悪い子の場合には、まずは耳鼻科でしっかりと治療を受けることが重要です。

まとめ

受け口は思春期頃に悪化しやすいため、お子さんが見た目にコンプレックスを抱く原因となることもあります。また、発音や咀嚼などに影響する可能性もありますので、放置せず早めに対処することが望ましいでしょう。

受け口の治療法は複数ありますので、まずは歯科医院で詳しい検査を受け、お子さんに合った方法を検討しましょう。

小児矯正を検討されている方は、愛知県豊橋市にある三宅歯科医院にお気軽にご相談ください。

当院では、予防歯科とマウスピース矯正に力を入れています。虫歯・歯周病治療やホワイトニング、入れ歯治療、インプラント治療なども行っています。当院のホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますのでご覧ください。

お電話

お電話